2025年第17回目のマンドリンレッスンは、先生にお願いしていた新しい楽譜「ゆりかご」から始めました。初見でしたがまずまず弾けました。その後、課題曲2曲「落葉の唄」「ハイドンの主題による変奏」の師事を受けました。

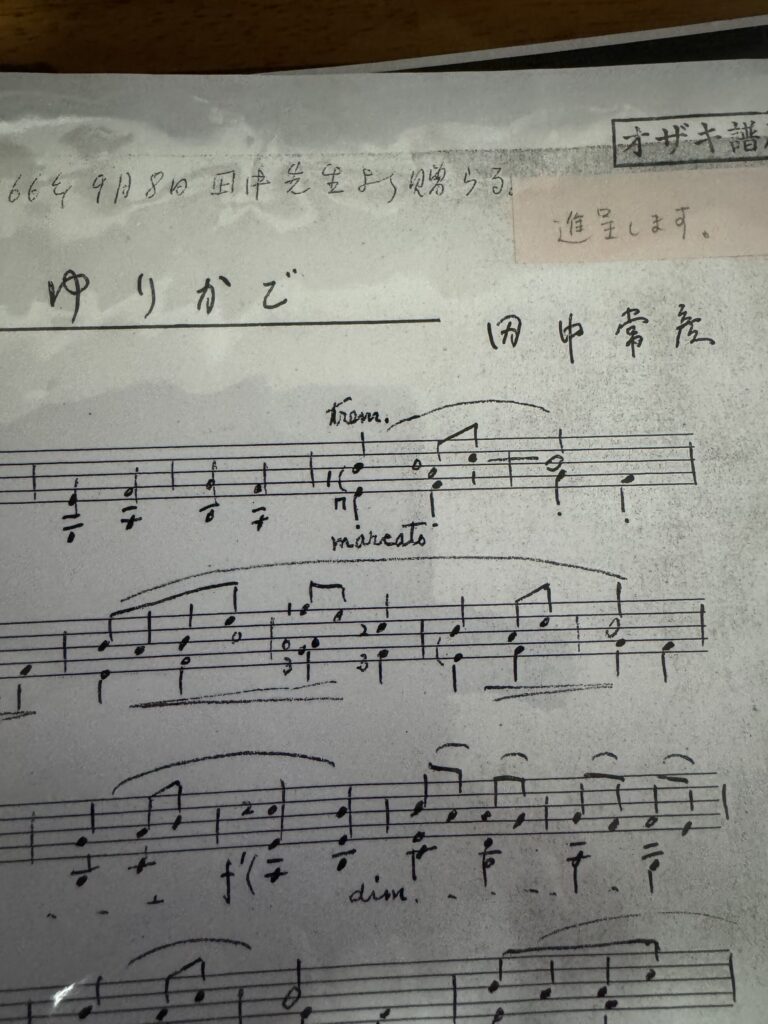

マンドリン独奏曲:ゆりかご

技術士

YouTubeで聴いて、このマンドリン独奏曲は良いな・・・と思っていましたが、楽譜を探すと見つからない。オザキ譜庫にお願いして、やっと「ゆりかご」を入手することができました。

- 17回目のマンドリンレッスンは、田中常彦の「ゆりかご」から弾き始めました。

- 「ゆりかご」は、手書きで書かれた楽譜です。

- 「ゆりかご」は、興味があった楽譜ですが、入手できませんでした。1966年9月に作曲されたマンドリン独奏曲のためか、マンドリン専門店に問い合わせても取り扱っていませんでした。

- 「奏でる」の2011年に記載されていたようですが、紙のバックナンバーなし。先生も楽譜を手放してしまい所有していない・・・そんな時にオザキ譜庫が所有していると聞きました。先生にお願いし楽譜を入手することができました。オザキ譜庫は頼りになります。

- 入手できない場合、諦める前にオザキ譜庫に連絡してみましょう。

- 初見ですが弾いてみました。

- 奏者が弾きやすいように配慮されている。

- 難しいリズムはなく弾きやすい。

- メロディが馴染みやすい。

- 先生が言うには、「本人が弾くために書かれた楽譜」とのこと。田中常彦氏が奏者のため、奏者の立場で弾きやすいように配慮されています。難しいポジションチェンジはないです。

- リズムは4部、8部音符中心で伴奏も複雑ではありません。「夜の鐘」よりも初心者向けのマンドリン独奏曲です。しかもメロディが美しい。

- 先生からは「いつでも弾けるようにしておけば、何か弾くときに困らない」とのこと。練習して、何時でも弾けるようにしておきたいです。

- 楽譜探しの楽しみを改めて感じたマンドリン独奏曲でした。

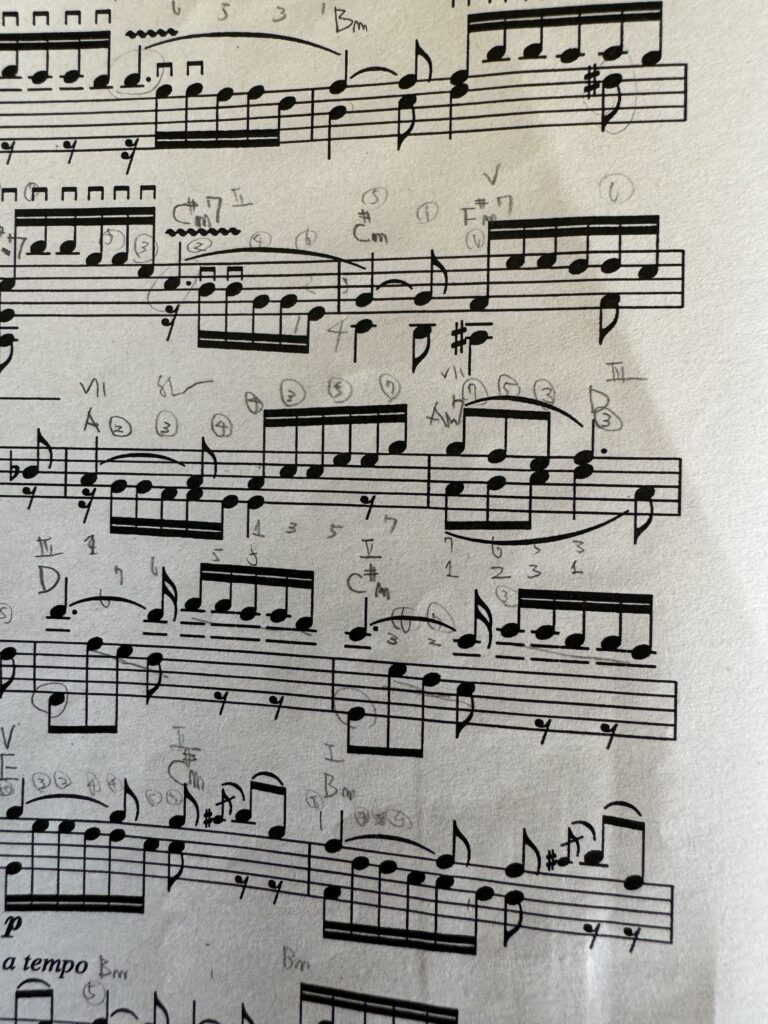

マンドリン独奏曲:落葉の唄

技術士

マンドリン独奏は表現力が大事である。そう思わせる指摘事項でした。

- レッスンの本題です。今回は、落葉の唄を中心に指導を受けました。

- 今回は、きめ細かい指摘が多かったです。

- 表現を工夫すること。一本調子の表現が目立つ。

- デュオ奏法のメロディが途切れないこと。

- ある程度弾けてくると表現の指摘が多くなります。進捗はありますが、表現力をもっと重視せよとのメッセージです。

- スケールで上下するフレーズは、そのまま弾くことはありません。ゆっくりしてから速く弾くか、速く弾いてから遅く弾くかのどちらかです。

- フレーズの長さは変わりませんが、リズムをいじるわけです。

- 「落葉の唄」は、落葉のイメージのため、一本調子のリズムです。今回は、一本調子から修正せよとの指摘でした。楽譜の解釈は変わるのが当たり前です。あらゆる表現ができるように練習が必要です。

- 今回の指示の方がしっくりくるため、納得感はありますね。

- もう一つは、デュオ奏法ですね。これは悩ましい。前回も指摘がありましたが、16部音符の伴奏をダウンピッキングのみで弾くのは難しい。

- 4回転トレモロでメロディを弾く切れてしまう。以前に2回転トレモロでメロディを弾きましたが、リズム、テンポの正確感は上がりますが、イマイチですね。トレモロというよりピッキングです。

- 手首がもっと脱力できるようにしなければいけません。

- ゴルフボールを使った脱力トレーニングしていますが、まぁまぁ効果があります。あとは意識ですかね。手首を柔らかくするイメージがあれば脱力が進みそうです。継続して取り組みます。

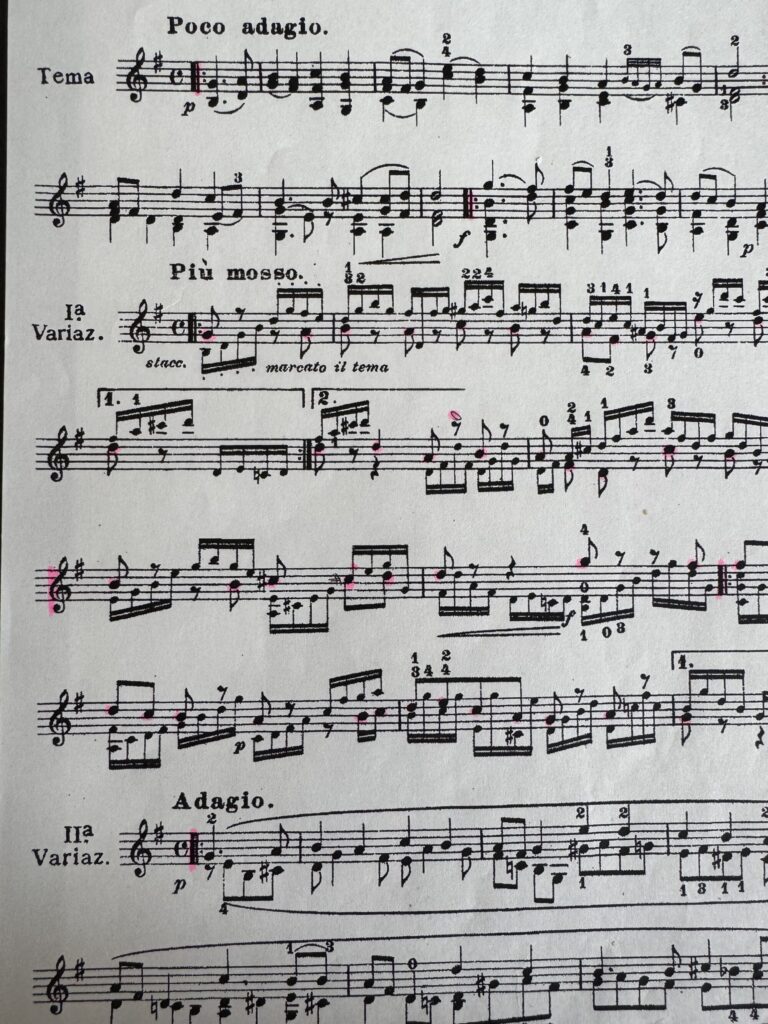

マンドリン独奏曲:ハイドンの主題による変奏

技術士

今回は変奏の1のみです。進捗が見られましたが、テンポ感がまだまだです。

- 「ゆりかご」を弾いたので、時間がなく部分的に指摘を受けました。今回は、Variaz1のみです。最も面倒臭いフレーズです。

- メロディ、伴奏ともダウンピッキングで弾く面倒臭いフレーズです。メロディが残っており、進捗があったというのが今回のレッスンでした。

- ただし、メロディがもっと残っていれば、なおさら良いということです。自然にメロディがテーマと同じということがわかれば良いですが、まだ意識しないとわからないということです。テンポアップしながら、メロディを残すように練習するしかないです。これは難しい・・・理解していますが、どうやって練習するか悩ましいです。

- まだまだ練習が必要です。

最後まで、読んでいただきありがとうございます。

コメント