2025年の第18回目のマンドリンレッスンの記録です。今回の課題曲は「ゆりかご」と「ハイドンの主題による変奏です。「ゆりかご」は簡単そうに見えて奥が深い。指摘事項は次回まで修正します。

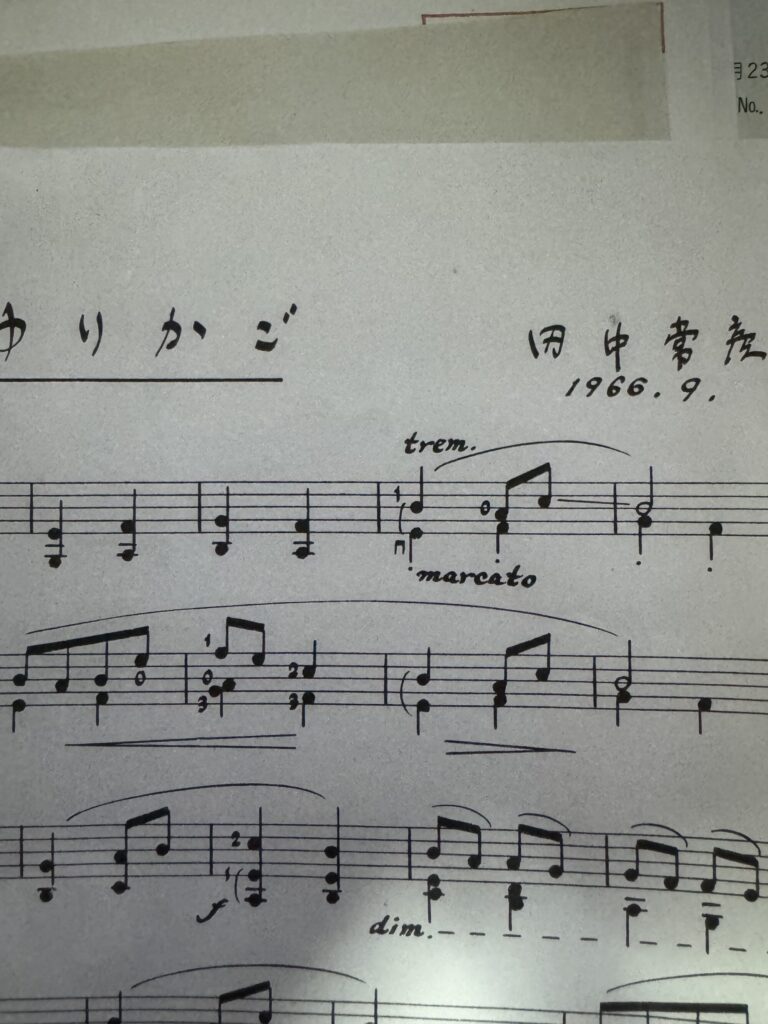

マンドリン独奏曲「ゆりかご」

技術士

「ゆりかご」からのレッスンでした。楽譜に忠実に弾くことが求められる曲です。

- 前回のレッスンで受領したマンドリン独奏曲の「ゆりかご」です。先生も気に入ったのか、今回は「ゆりかご」から弾き始めました。

- 楽譜から難易度は感じません。作曲者の田中常彦氏が自分自身で弾くため、難易度を下げたと言われます(本音はわかりませんが)。Andantinoのテンポ、marcato、cresなど難しい音楽記号もありません。マンドリン独奏を始めたら最初に挑戦する最適な曲です。

- ですが、練習しなくても弾けるわけではありません。いくつかの指摘事項がありました。

- Andantinoのテンポ感を維持すること。忠実に表現すること。

- フォルテ、ピアノの音量記号はメリハリをつける。cres、dimをはっきりとつける。

- メロディのイメージから、ゆっくりなりやすいのでAndantinoのテンポ感を維持します。テンポを維持することは難しいです。大切に弾きたいと思ったら遅くなります。弾き始めは間違えてもいいから、表現重視で弾きます。そうするとどんな曲なのかわかります。

- 表現は楽譜に忠実に弾くだけで十分に効果的な聴かせることができます。演奏家が楽譜を書いただけのことはあります。忠実に楽譜を弾くことを心がけます。

- これらの指摘は、さほど難しくはないですが・・・

- 右手がミュートしている。伴奏を勝手にミュートしないように。

- 右手のコントロールに苦戦しました。右手でミュートしてしまい音が消えていました。

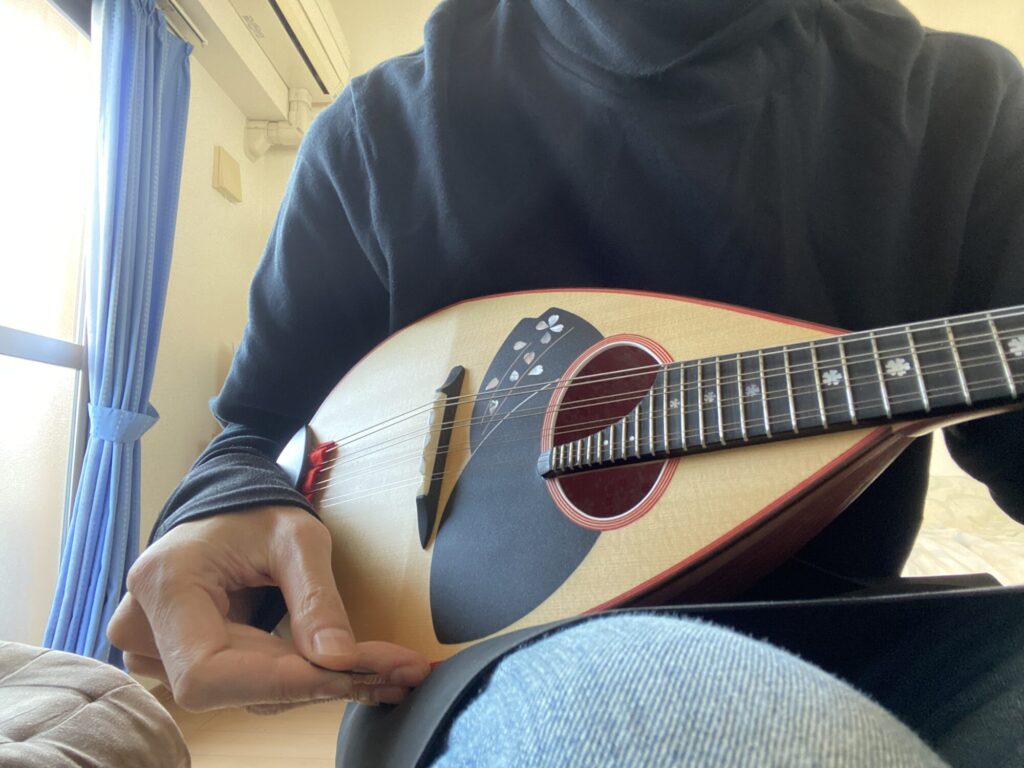

- 腕カバーが弦に触れていました。音も消えるわけです。

- サウンドホールの上で弾こうとすると右腕を移動しますので、その際に腕カバーがブリッジ付近で当たっていました。

- 弾き方の修正が必要です。マンドリンの角度を調整します。ネックを前向きにすると腕とブリッジに距離ができるため、腕カバーが弦に触れることはないです。

- 練習中は気にしなかったですが、レッスンでは何か修正点が出てきます。これもレッスンの利点です。

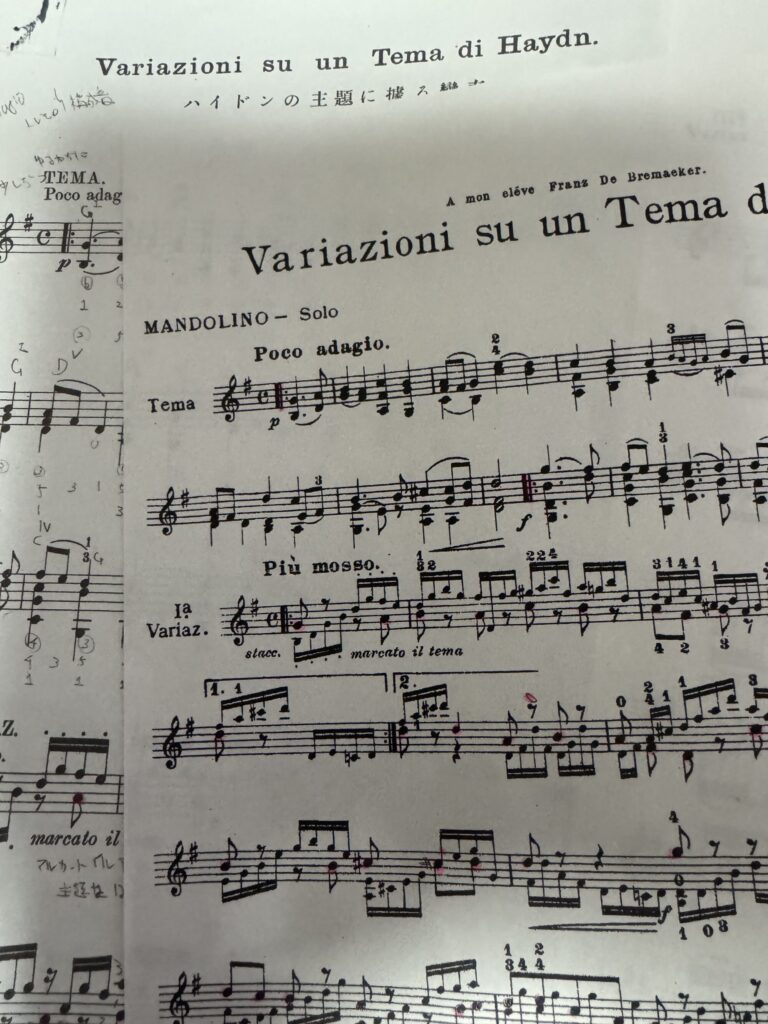

マンドリン独奏曲「ハイドンの主題による変奏」

技術士

課題曲「ハイドンの主題による変奏」はマンドリンレッスンのメインです。今回は前回と同じVariaz1の指導を受けました。

- メインの課題曲です。最近は他のマンドリン独奏曲も弾きますが、「ハイドンの主題による変奏」を中心に練習しています。難易度の高いマンドリン独奏曲のためです。

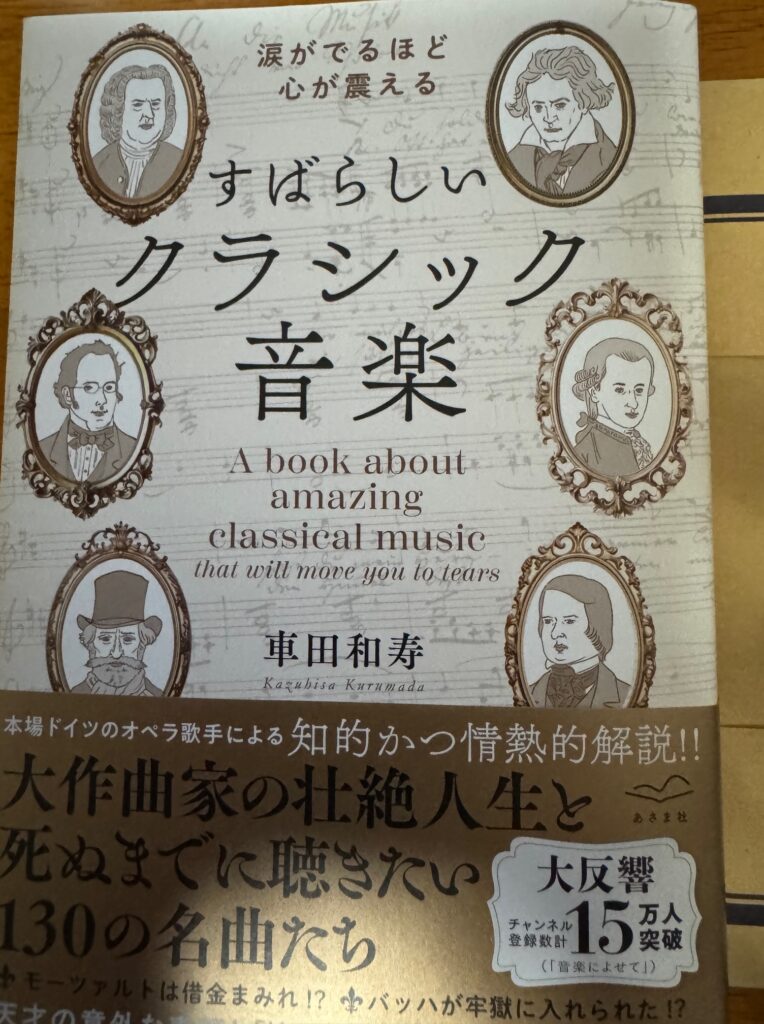

- ハイドンのことを勉強しようと思い、「すばらしいクラシック音楽」を書いましたが、ハイドンのことは書いていませんでした。別にいいです。

- 「ハイドンの主題による変奏」はオーストリア国歌をSilvio Ranieriがマンドリン独奏に編曲したものです。こんな凝った編曲するとはRanieri恐るべしです。

- 今回は、前回同様にVariaz1です。前回弾いて指摘されたため、今回も弾いてみました。

- 前回同様にテンポです。滑走アルペジオではないですが、テンポアップして弾かないとメロディが聴こえません。Temaから弾くと、Temaでオーストリア国歌のメロディが伝わりますが、Variaz1でメロディがわからなくなります。

- メロディ、伴奏ともピッキングで弾くためです。さらに、伴奏がメロディよりも高いポジションをとっているため、メロディが目立ちません。

- YouTubeを聴いていただければ幸いです。チャンネル登録もよろしくお願いします。

- テンポも重要ですが、左手のコントロールも重要です。メロディを押さえた指は次の音を弾くまで離さないようにして弾きます。メロディ、伴奏ともピッキングのため、いかにしてメロディを聴かせるかです。

- 音が消えやすいマンドリンは音を残すことは重要なスキルです。マンドリン独奏曲を弾くなら習得しなければいけません。

- 先生から、「音は残っている。テンポアップだけだ。」と言われていますので、メロディをはっきりと響かせるようにして弾く必要があります。「ゆりかご」は音が消える・・・と言われますが。

- 「ゆりかご」も練習しますが、「ハイドンの主題による変奏」も練習します。

- 次回のレッスンは、「ゆりかご」と「ハイドンの主題による変奏」を弾くつもりです。スムーズにいけば「落葉の唄」も弾きたいですが・・・

最後まで、読んでいただきありgとうございます。

コメント