2025年第16回目のマンドリンレッスンは、「ハイドンの主題による変奏」と「落葉の唄」が課題曲でした。前回までの指摘を踏まえつつ無難に弾きましたが課題のあるレッスンでした。

デュオ奏法はいかにも2人で弾いているように

技術士

無伴奏マンドリン独奏曲の必須スキルといえばデュオ奏法です。いかにも2人で弾いているようにして弾くことが難しい。

- 「落葉の唄」で受けた指摘です。

- メロディのトレモロが切れないように。デュオ奏法は1人でメロディと伴奏を弾いて、いかにも別の奏者が伴奏を弾いているように聴かせること。

- 「いかにも別の奏者が伴奏を弾いているように聴かせる」・・・ここが難しいです。

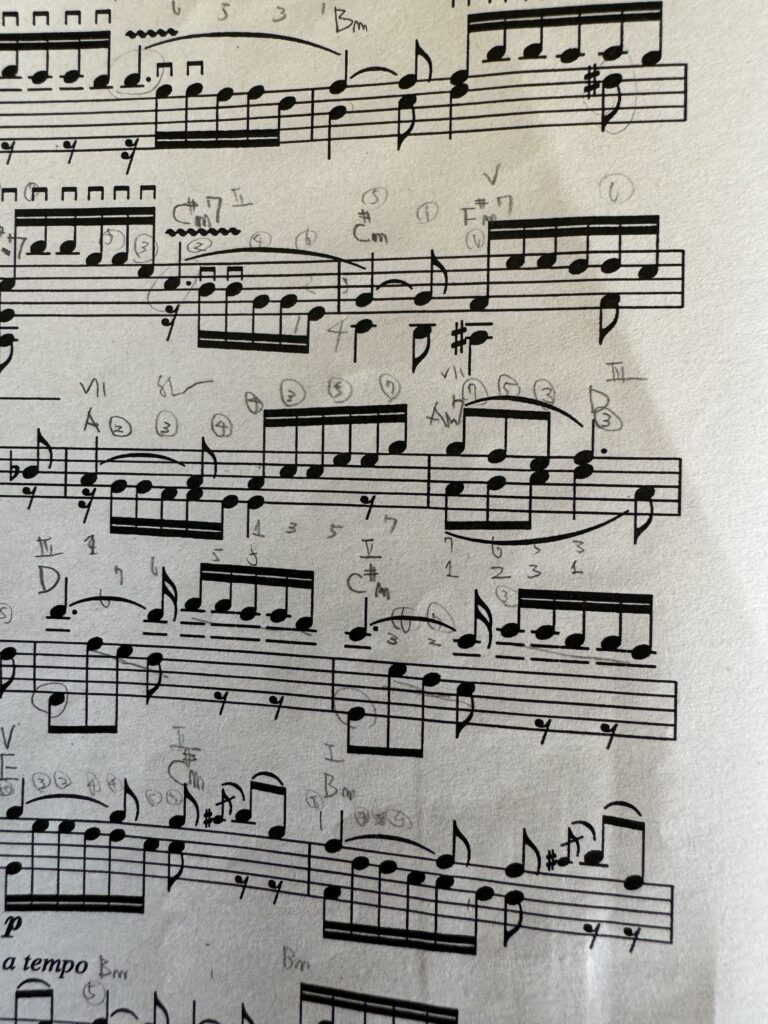

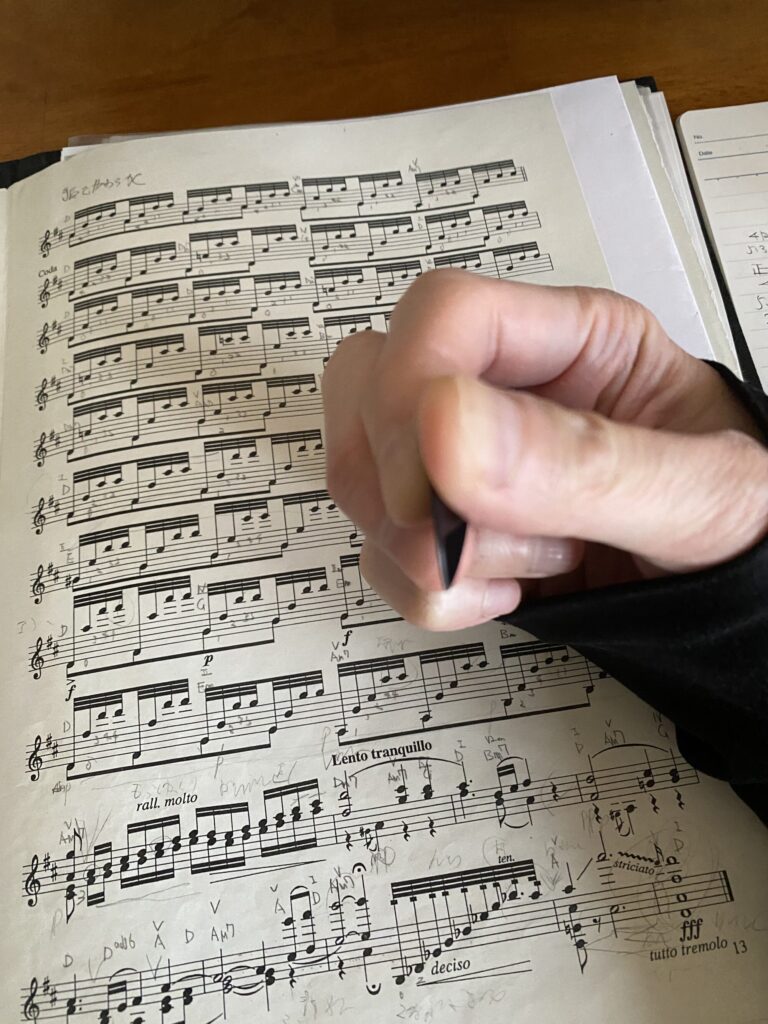

- デュオ奏法はこういう練習をしています。

- さんざん基礎練習をしてデュオ奏法をレベルアップしたつもりですが、完璧ではありません。指摘を受けるのはこういうフレーズです。

- 伴奏が16部音符、メロディがトレモロというフレーズは、16部音符はダウンピッキングです。8部音符で72くらいのテンポを設定し、4回転のトレモロで弾きます。

- そうすると、メロディが切れます。ダウンピッキングの際に切れます。デュオ奏法には聴こえないです。どうすれば良いか・・・難しいです。対策はあります。

- 回転数にこだわらない。

- ダウンピッキングを早く弾く。

- 回転数を下げる。

- 4回転に固定するからメロディがきれるわけです。回転数を固定しなければメロディが切れません。ファジーに弾くとも言われます。

- 伴奏のリズムは守りますが、トレモロの回転数は4回転だったり3回転半だったりします。きっちり弾きすぎないことです。これは練習で感覚を掴むしかないです。無意識で4回転で弾くことが多いですから。

- 次にダウンピッキングを素早くカッティングします。ダウンストロークを素早くします。ダウンストロークが素早いと音の切れ目が小さくなります。この弾き方は、回転数を4回転で弾けるので練習しやすいです。欠点は、素早くストロークすることが保てるかです。無意識にストロークが遅くなることはよくあります。

- 3点目に4回転を2回転に下げることです。回転数を下げれば、トレモロは楽になります。ただし、聴こえ方が良いとはいえません。

表現豊かに弾く

技術士

プロの演奏家ほど演奏スキルよりも表現力を重視します。聴き手が満足するには表現力が大事です。

- マンドリンを弾くと演奏スキルにとらわれて表現力を後回しにしがちです。自分もそうです。表現力をレベルアップしているつもりですが、指摘されます。

- 単調に弾きすぎてつまらない演奏になっている。聴き手が飽きないように表現をつけること。

- 表現力は、本番の演奏を経験しないとなかなか理解できないものです。本番ではミスがないように弾きたがるため、単調になりがちです。ミスがなければ達成感がありますが、聴き手は「つまらない演奏」と解釈します。

- 「つまらない演奏」と言われないように表現力の練習が必要です。

- 表現力は、簡単なものに音量と右手の位置があります。

- ピアノからフォルテシモまで自由自在に音量がコントロールできるように練習する。

- 右手の位置をサウンドホールからブリッジよりまでコントロールできるように練習する。

- 音量は、表現力の基本ですね。音量の大小は聴き手にアピールしやすいです。

- ピアノからフォルテまで自由自在に弾けるように練習します。トレモロの回転数を変えないことが注意点です。

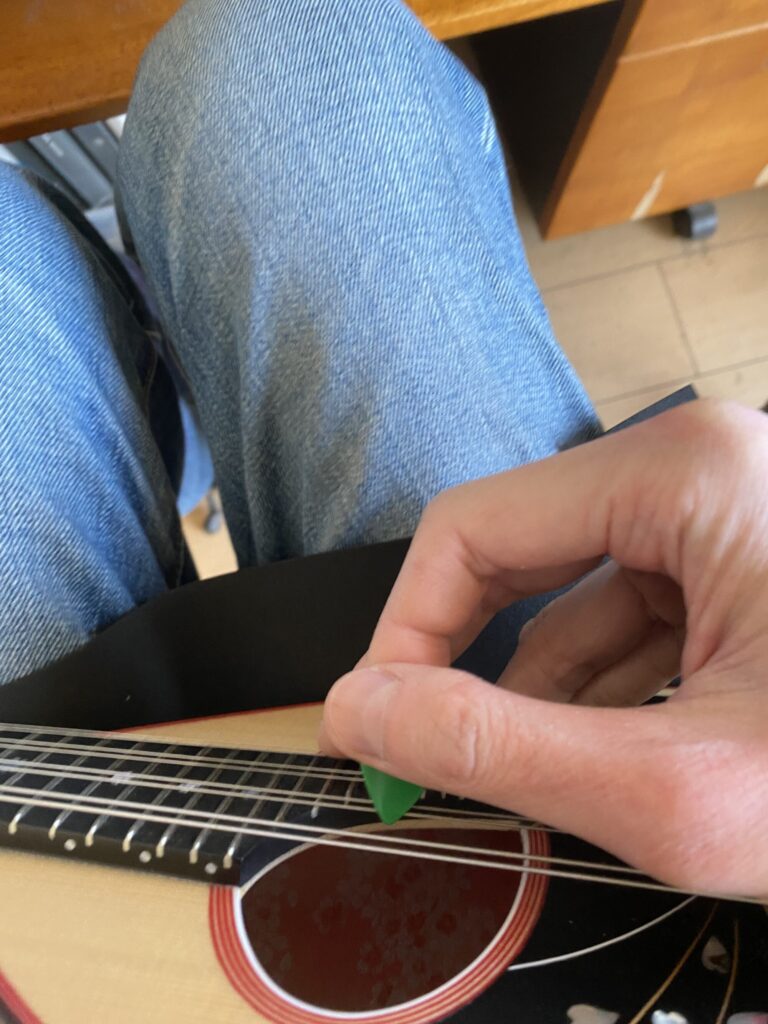

- 回転数を変えないようにするにはピックの握りです。

- 音量はピックの握りでコントロールします。強く握ればフォルテ、弱く握ればピアノが出ます。

- ピックの深さの重要です。弦に対してピックがピックが深いと弦との接触面積が増えて、フォルテが弾けます。逆に浅いとピアノが弾けます。擦るような弾き方です。

- ピックコントロールを自由自在にするということです。

- もう一つは、ピックの位置をサウンドホール側にします。普通はブリッジ側で弾きます。金属音に近い音色が出ます。これをサウンドホール側にピッキングの位置を移動します。そうすると音色が劇的に変わります。

- 音量に関係なく、音質が変化するので、使える表現方法です。ただし、E弦が27フレットあるマンドリンは弾きずらいフレーズもあります。ここぞという場面で使うのが効果あります。

- フォルテが弾きにくいので十分に練習します。

今回も充実したマンドリンレッスンでした。追求すれば演奏は良い方向に改善する。この気持ちで毎日練習に励みたいと思います。最後まで、読んでいただきありがとうございます。

コメント