2025年19回目のマンドリンレッスンの記録です。今回の課題曲は「ゆりかご」と「ハイドンの主題により変奏」でした。「ゆりかご」が取り上げられることが多くなりました。簡単に弾けそうで奥が深い。初心者でも弾けそうで奥が深い。練習が必要なマンドリン独奏曲です。

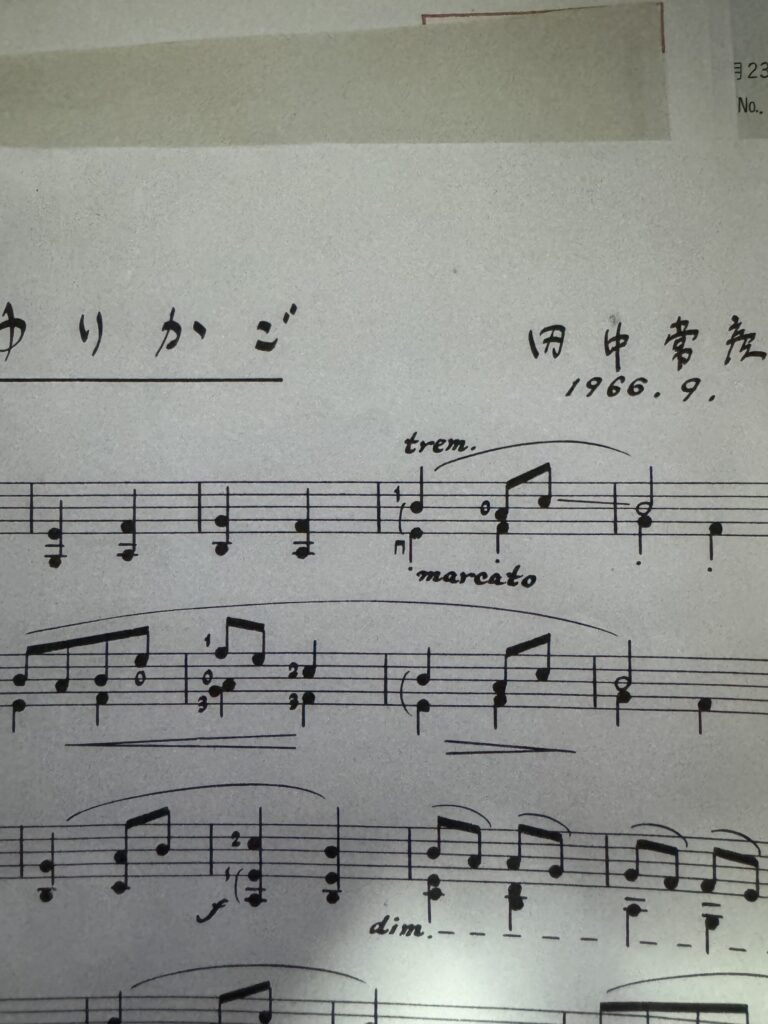

マンドリン独奏曲:ゆりかご

技術士

最近のレッスンは「ゆりかご」を弾くことが多くなりました。良い曲ですので、しっかりと学びたいです。

- 「ゆりかご」は、無伴奏曲の中では弾きやすいです。弾きやすいとはリズムが乱れにくいということです。複雑なリズムがないので、誰が弾いてもメロディを強調しやすいです。

- メロディがわかるためか、表現の指摘が多くなります。

- フォルテ、ピアノをきっちりと使い分けして弾けるように。

- テヌートで弾くこと。

- 曲の構成が簡単のため、音量のメリハリが表現の基本です。楽譜には、フォルテ、ピアノ、クレッシェンド、デクレッシェンドが記載されていますので、忠実に弾くことが求められます。

- 音楽記号、トレモロ、ピッキング指定も記載されています。田中常彦氏の親切な性格が現れています。田中常彦氏は奏者のため、奏者の視点で描かれていることがわかります。

- 「ゆりかご」は、楽譜のとおりに弾けば表現豊かに弾けます。「フォルテからピアノまで音量の違いを明確にすること」、「クレッシェンド、デクレッシェンドを明確にすること」ができれば聴ける曲にしあがります。

- もう一点がテヌートです。スラーが掛かっていますので、常にトレモロするように弾くことが求められます。左手が動いても右手を止めないように弾くことが重要です。

- 左手は動かしても右手は常に一定の回転数でトレモロを弾く・・・左右が独立していないとできないスキルです。「ゆりかご」のようにトレモロが多く手数が少ない曲を弾くと習得することができます。

- 以前は難しい曲ばかり弾いていたので。左右独立がおざなりになっていました。先生からの指摘で見直しました。

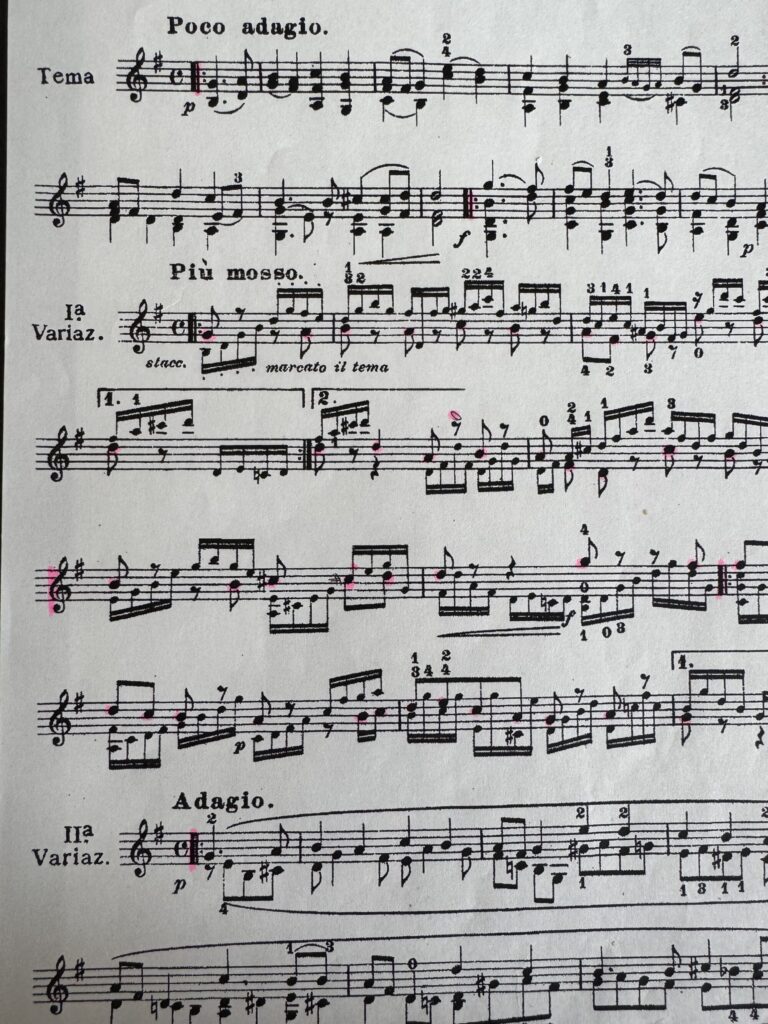

マンドリン独奏曲「ハイドンの主題による変奏」

技術士

後半は時間がないなか「ハイドンの主題による変奏」の指導を受けました。改善された実感はありますが、まだまだです。

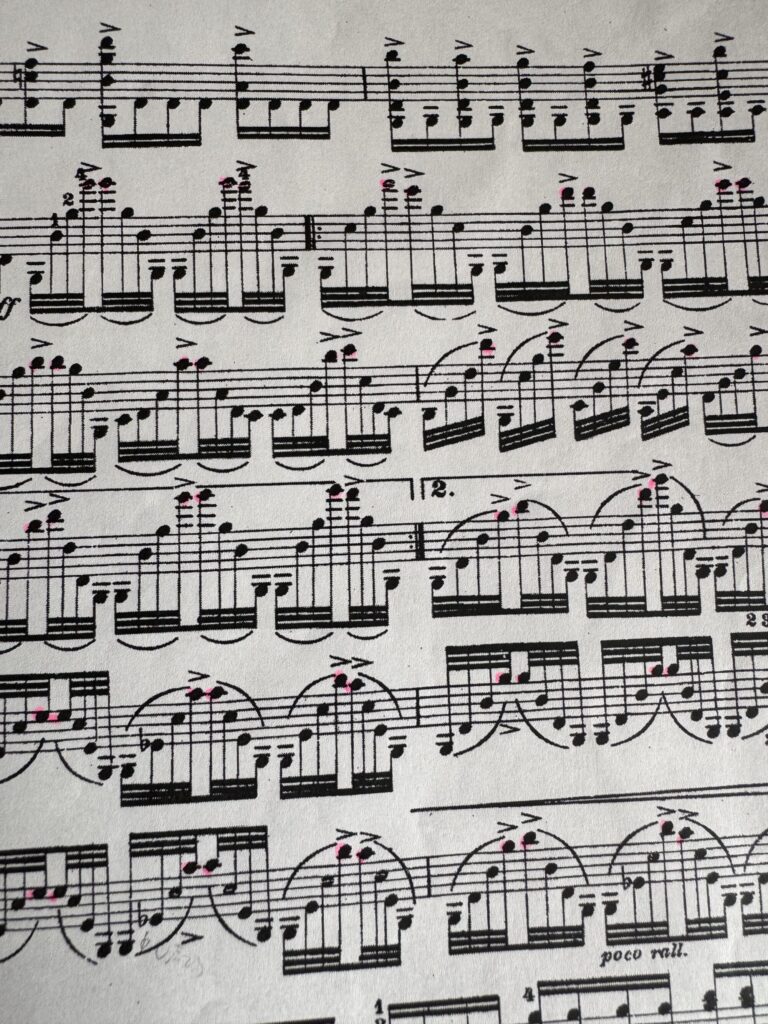

- 次は一転して難易度の高いリズムが特徴な「ハイドンの主題による変奏」です。時間が限られますので部分的なレッスンでした。主にVariaz1です。

- Tema(主題のメロディ)が終わるとVariaz1です。メロディも伴奏もピッキングで弾きます。音程が重なっているため、そのまま弾くとメロディが伴奏に埋もれて聴こえません。どうやって聴かせるかがポイントです。

- メロディが聴こえているが、もう少しテンポアップした方が聴こえる。難しいがテンポアップできるように練習してほしい。

- それと表現が大事である。淡々と弾いているためメリハリをつけること。

- メロディが聴こえるようになったとは、「メロディを注意して聴けば」ということです。初めての聞き手が聴いても気が付かないのかなと思います。

- テンポアップすると間隔が狭くなり、メロディに聴こえてきます。そのためにどうするか?

- 上がる音階はクーレで弾く。ダウンアップで弾く。

- クーレはテンポアップに有効です。ド・ファ・シのように4弦、3弦、2弦と上がっていくフレーズはダウンのみで弾くと早く弾けます。

- 基本はダウンアップですが、ダウンのみのクーレを混ぜるとテンポアップが簡単です。クーレは習得しておきたいスキルです。滑走アルペジオもクーレの一種です。ピックを滑らすように弾きます。

- このようなフレーズです。「ハイドンの主題による変奏」も滑走アルペジオがあります。変奏曲あるあるですね。

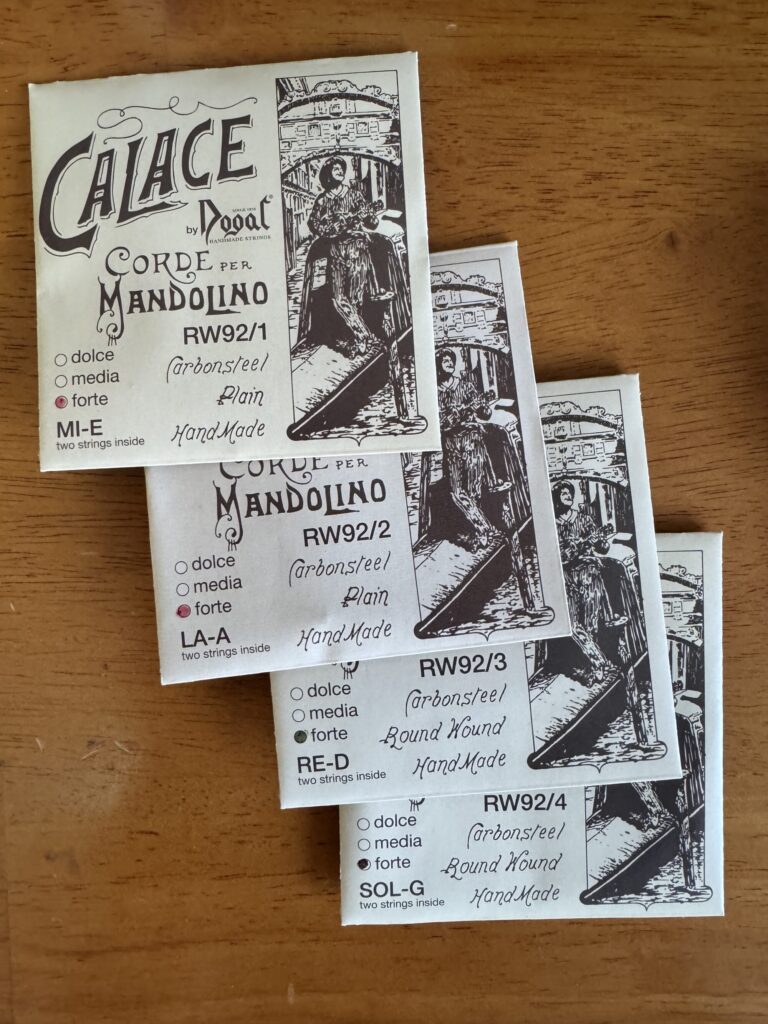

- Varioz1の指導中に弦が緩むハプニングが・・・ドーガル弦に変えてから弦の緩みに悩まれていたことです。先週の記事に詳しく書きましたが、ドーガル弦は不良弦でした。先生もドーガル弦は避けていると聞きましたが、不良弦の割合が多いかもしれません。

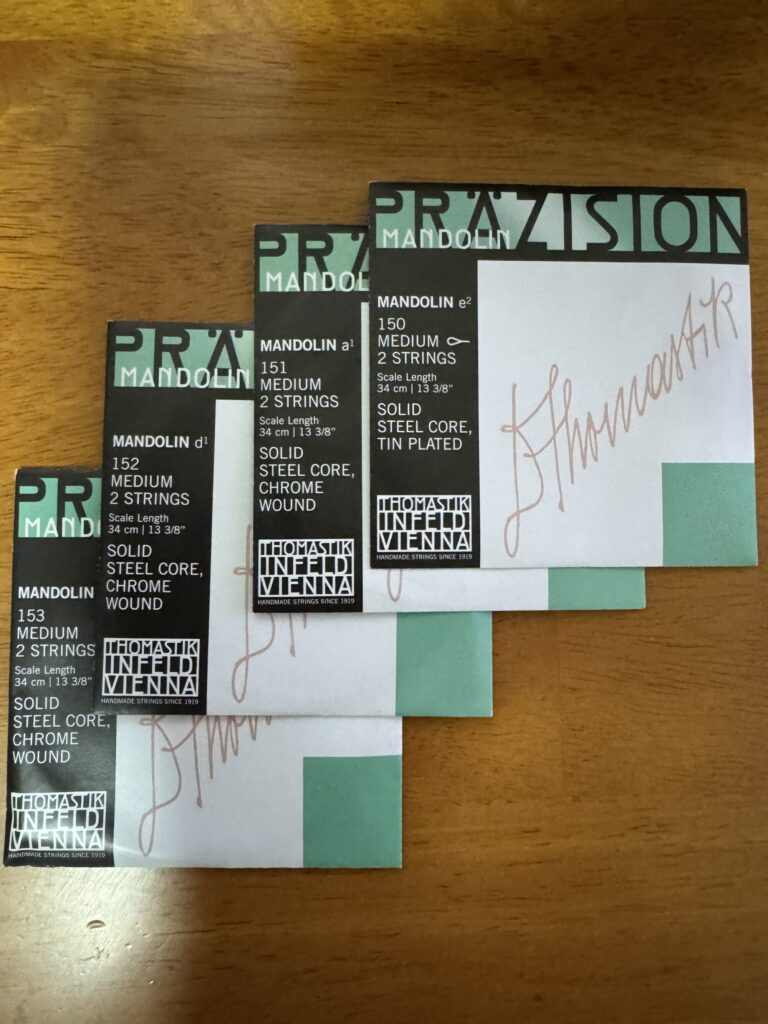

- 愛用者も多い弦ですが、自分は買わないかな今後・・・先生から田鎖マンドリン製作所に調整を依頼した方が良いかもしれないと言われましたが、おそらく弦だろうなと思い、トーマスティーク弦に交換しました。

- ペグの緩み、チューニングのずれも治りました。トーマスティーク弦は高価で寿命が短いので他の寿命の長い弦を探したいですが、トーマスティーク弦を使うしかないかな・・・弦は悩みです。トーマスティークは弾きやすいですけどね。

最後まで、読んでいただきありがとうございます。

コメント